基于初中化学“教—学—评 ” 一体化的大单元教学设计

——以人教版化学教材九年级上册“水的组成 ”为例

杨雅茹 马智慧

(大连高新技术产业园区第一中学 ,大连教育学院)

摘要:大单元教学是培养学生核心素养的抓手。《义务教育化学课程标准(2022 年版)》强调 要重视课程内容的结构化,重视以主题为引领,使课程内容情境化 。教师应深入思考化学知识 背后的本质和内涵,将知识内容结构化,基于“教—学—评 ”一体化,发挥教学目标的核心导向 功能,实现教学由知识为本向素养为本的转化,促进学生化学核心素养的发展。

关键词:核心素养;大单元教学;教学设计

《义务教育化学课程标准(2022 年版)》(以下通 称“新课标”)强调实施大单元整体教学,关注知识 的整体性 、系统性和发展性,避免单一课时教学设 计导致的教学内容碎片化、教学目标孤立化及育人 目标浅表化的问题 。基于“教—学—评 ”一体化进 行大单元整体教学可以更好地建立系统化的课程 观和学生发展观,促使学生深入思考知识背后的本 质和内涵。

一 、大单元主题内容分析

笔者从新课标、教材、学情角度对大单元主题内 容进行分析。

(一)新课标分析

“水和溶液 ”大单元在新课标中对应的一级主题 为“物质的性质与应用 ”“物质的组成与结构”,二级 主题为“水和溶液 ”“物质的多样性 ”及“物质的组 成”。同时,通过对比新课标和《义务教育化学课程 标准(2011 年版)》笔者发现:新课标中对于“水和溶 液 ”相关内容并未进行大的删减,而是更多突出化学 学科的本质,将知识整体化;同时更加注重认识物质 性质的思路和方法,特别是培养水等自然资源的可 持续发展意识和社会责任感;在学生必做实验部分 新增“水的组成及变化 ”的探究。

作者简介:杨雅茹,大连高新技术产业园区第一中学一级教师 。马智慧,大连教育学院高级教师。

课题项 目:本文系辽宁省教育科学“十四五 ”规划课题“素养导向下初中化学大单元‘教—学—评 ’一体化研 究 ”研究成果之一 。课题编号:JG22CB224。

辽宁教育  2024 年 5月(上半月)

2024 年 5月(上半月)

(二)教材分析

笔者对比分析了不同版本的教材,其中“水和溶 液 ”的相关知识分布有所不同,特别是人教版教材将 两部分分散在了两个不同的单元 。这样设计,一定程 度上可以帮助学生从不同的视角、逐步深入地认识水 和溶液,但是也存在难以建立知识的完整结构与体系 的困难 。为此,教师要从知识间的内部联系入手,结 合学生学情,立足教材,对“水和溶液 ”单元进行整合。

(三)学情分析

从知识角度分析:学生已形成了元素、分子、原 子等基本概念,能画出单质分子的简单模型图;已学 习了氧气,具备了气体收集、检验等基本实验技能; 同时,对水这种物质在生活与生产中的应用有了一 些感性的认识 。从实验技能角度分析:学生初步具 备一定的实验操作技能,但在实验过程中仍缺乏严 谨性和创新意识,缺乏将实际问题转化成化学问题 的能力 。从思维角度分析:学生对元素守恒、分子由 原子构成等宏观及微观的认识都是相互孤立的,也 没有形成定性与定量分析相结合的思维路径;特别 是探究物质组成、性质、用途的一般思路和方法还没 有形成,缺少从化学学科视角认识物质的能力。

二、大单元整体教学设计规划

化学课堂教学评价目标的制订需要教师围绕教 学目标,合理规划学习任务和学习活动,依据学习活 动承载的素养功能和水平,结合相关学业质量水平 的要求,准确定位评价角度和评价水平。

(一)单元教学目标

1. 通过“解决太空用水的来源 ”这个真实问题情 境,了解沉淀、过滤、吸附等净水方法,初步学会过滤 操作;通过学习水的净化方法与体验太空用水的净 化流程,阅读资料、观看视频,了解水体污染的来源 及危害,感受净水不易,树立珍惜水资源的意识,养 成节约用水的好习惯,增强保护环境的社会责任感。

2. 了解硬水的危害,认识硬水软化在生产和生 活中的意义,掌握硬水软化的常用方法;初步学会用 蒸馏的方法对太空中的水进行分离,学习并练习蒸 馏的基本实验操作;通过测定太空净化水样的 TDS

案例  课例评析

课例评析

值,能判断净化后的水质是否达标;初步掌握物质分 离、物质检验的实验探究思路和方法,学习控制变量 和对比实验的设计方法。

3. 能从微观视角对水的构成进行解释,并能通 过宏观的实验现象进行具体分析,初步建立宏观与 微观相结合视角探究物质的科学思维;通过实验探 究,能根据太空水通电分解供氧的事实和已有知识 对实验结果进行分析,形成科学探究能力。

4. 通过太空用水的实际应用,结合生活经验,认 识溶解现象,知道水是重要的溶剂;通过探究溶液性 质的小组活动,初步学会设计探究实验方案,并能完 成一些简单的化学实验;初步体会物质的性质决定 用途的学科思想,最终解决“制订航天员太空循环用 水方案及实施 ”这个真实问题。

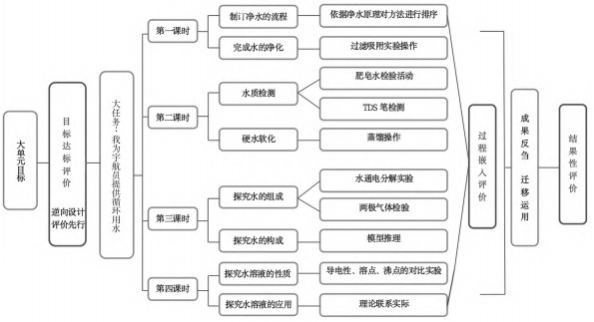

(二)课时规划及实施流程

从义务教育阶段化学培养目标考虑,在教学中 既要体现学科的知识价值,又要体现学科的育人价 值 。为此,在大单元整合的教学设计中,教师应以真 实问题情境为载体,贯彻整个单元教学课程 。真实 情境不仅要能承载本单元的核心知识,还要能彰显 学科育人价值 。空间站中的水循环是将尿液、汗液 净化或通过氢氧燃料电池得到饮用水,同时利用电 解水系统得到供给人呼吸的氧气这样一套水循环系 统,刚好可以承载本单元教学内容 。我国科学家自 主研发的空间站净水系统的科学精神及空间站中有 限的水资源承载着本主题下的学科育人价值 。整合 后的课时规划及单元教学构架如下页图 1 所示。

三、大单元整体教学设计实施方案

大单元整体教学设计以问题线、活动线、知识线、 能力线、评价线为实施流程 。问题线包括:水通电分 解来供宇航员呼吸与水的组成有什么关系? 空间站 为什么可以使用燃料电池生成水? 空间站使用的纯 净水的内部结构是什么? 历史上是如何探究出水的 组成的? 活动线包括:整合信息,厘清思路;小组合 作,实验探究;动手操作,推理演示;学习化学史 。知 识线包括:电解水实验操作、结论;氧气和氢气的检验 方法;水分子微观构成;研究物质思路模型 。能力线

案例  课例评析

课例评析

辽宁教育  2024 年 5月(上半月)

2024 年 5月(上半月)

图 1 整合后的课时规划及单元教学构架

包括:变化观、元素守恒观;实验设计、探究思维;宏微 结合、模型建构;迁移应用 。评价线包括:课堂问答; 实验过程性评价量表;课后习题、生活实例。

(一)创设情境,梳理思路

【引言】水是自然界最常见的物质之一,它的用 途也十分广泛 。我国在空间站有一套水循环系统, 可满足宇航员的太空用水,让我们一起通过视频来 了解一下。

【播放】《空间站中的水循环》视频。

师:为什么空间站可以通过水循环系统分解产 生氧气,进一步供给宇航员呼吸? 这与水的组成有 怎样的关系?探究水的组成应该依据什么原理进行 实验设计呢?

师:我们一起回顾拉瓦锡测定空气中氧气含量 的实验原理,你们能获得什么启发?

生:我们发现,在反应前后元素的种类是不发生改 变的,所以我们可以尝试通过化学方法将水分解,再通 过探究其生成物的元素组成进一步推断水的组成。

师:从反应类型看,这两个反应分别是化合反应 和反应,我们想要探究一个纯净物的元素组成就要 通过化学变化实现对它的拆分和组合 。通过设计实 验、观察现象、收集证据从而得到结论。

【设计意图】从学生已有的知识经验入手,寻找 新的知识增长点,通过元素守恒的化学思想,逐步推 理出水的组成的实验探究路径。

【评价任务】通过学生的表述,诊断并发展学生 的前认知水平和类比推理能力水平。

(二)小组合作,初探水的组成

师:请大家自主阅读教材和霍夫曼水电解器的 使用说明书,小组合作设计实验方案,并将实验现象 和结论记录在实验报告单中 。提醒大家一下,为了 增强水的导电性,我们已经在电解器中加入了一定 浓度的硫酸钠溶液。

(学生设计方案,进行实验)

师:哪位同学愿意和大家分享你们的探究成果?

生:我们连通电源和正负极后,观察到两极均有 气泡产生,但负极比正极冒出气泡的速率快 。一段 时间后,切断电源,发现正极和负极气体的体积比大 约是 1 ∶2。

师:为了得到更加科学、准确的结论,我们对比 其他小组的数据,发现得到的也是相同的结论 。但 是,为什么正极氧气的量会偏小呢? 这可能是因为 正极产生的气体与电极材料发生反应导致消耗了一 部分气体 。所以,我们对于实验过程和现象的反思

辽宁教育  2024 年 5月(上半月)

2024 年 5月(上半月)

也是十分重要的,只有形成严谨的科学态度,才能无 限靠近真理。

(三)汇报评议,再探水的组成

师:那么,两极产生的气体到底是什么呢?

生:我们将燃烧的木条放在正极端,发现木条燃 烧得更剧烈了;而将燃烧木条放在负极端时,发现有 黄色火焰产生,由此我们推测正极和负极产生的气 体分别是氧气和氢气,进一步得出水是由氢、氧元素 组成的结论。

师:氢气燃烧的火焰为什么看上去是黄色的? 【演示实验】视频展示氢气燃烧改进实验。

【设计意图】引导学生初步形成从“合成 ”角度认 识水的元素组成,体会探索物质成分的学科思维方 式 。同时,通过对“氢气燃烧 ”时火焰颜色的讨论,以 及对实验的创新改进,使学生体会尊重客观事实、敢 于质疑、勇于创新的科学精神。

【评价任务】通过实验,学生能够较完整地描述 氢气的性质和氢气燃烧的实验现象,无明显错误 。 学生依据元素守恒观能准确推断出水的组成,但缺 少对实验严谨性的质疑。

师:目前的证据足以说明水只是由氢、氧两种元 素组成的吗?

生:不能,我们还要从定量的角度进行分析。

师:其实拉瓦锡很早就考虑到这个问题了,他将 135 格令的水通电分解,得到了 15 格令的氢气,和 120 格令氧气,由此我们就可以得到水只是由氢、氧 元素组成的科学结论了。

【设计意图】通过水的电解实验再次认识水的组 成,尝试从定性、定量两个角度去观察实验现象。

【评价任务】通过宏观实验的探究,诊断并发展 学生对化学变化的现象的认识水平及实验探究水 平 。通过描述实验现象,得出实验结论,诊断学生是 否有证据意识;通过对氢气燃烧结论的分析,诊断学 生证据推理能力 ;通过概括探究水的组成的方 法——合成法,诊断学生是否有归纳总结能力。

( 四)宏微结合,深探水的组成

师:确定空间站经过净化后的液体是由氢、氧元

案例  课例评析

课例评析

素组成,那么能确定该液体是水吗?

生:不能,因为过氧化氢也是由氢、氧元素组成 的纯净物,所以还要探究水的构成和化学式。

【出示资料】同温同压下,气体的体积之比等于 气体分子数之比。

生:在同温同压下,同体积的气体分子个数相同。 氢气体积是氧气体积的 2 倍,所以,氢分子个数是氧 分子的 2 倍 。又因为一个氢分子含有 2 个氢原子,一 个氧分子也含有 2 个氧原子,可推知水分子中氧原子 和氢原子个数比是 2:1,所以水的化学式为 H2O。

师:你能用模型表示水电解的微观过程吗? 你 有哪些发现?

(学生推理水分解的微观过程)

【播放视频】“水的组成 ”化学史微课。

学生观看微课视频,教师组织学生讨论、反思、 总结研究物质成分的一般过程。

【设计意图】通过画图并分析模型,从“宏观、微 观、符号 ”相结合的角度认识物质的组成 。通过探究 活动发展学生探究实践能力,由宏入微,构建认识水 及其变化的微观模型,促进学科核心素养的进一步 落实和发展;通过化学史感受知识的生成性过程,培 养科学态度与创新意识。

【评价任务】通过探究活动,构建水电解过程的 微观模型,诊断并发展学生“宏、微、符 ”三重表征的 认识水平。

整合后的单元设计以单元大任务为引领,在各 个课时切割成小任务并结合教学内容进行分析解 决,在整体优化的基础上,从具体情境中进行知识的 迁移和应用,更利于学生核心素养的发展。

参考文献:

[1]姜建文,王丽珊 .“教—学—评 ”一体化的化 学课堂教学评价目标设计[J]. 化学教育(中英文), 2020(21).

[2]沈旭东 . 从“为情而境 ”到“ 由境生情”:化学 教学中真实情境创设概论[J]. 化学教学,2019(7).

(责任编辑:杨强)