课例案例

课例案例

“ 教学评一体化”下的

初中物理课堂教学研究

— 以“探究光的折射”为例

◆梁河县教育科学研究中心 张 鹏

“ 堂堂清、周周清、月月清”已成为教师落实 教学目标的共识。在“双减”背景下,如何实现“堂 堂清、周周清、月月清”呢?“堂堂清、周周清、月月 清”的目的是落实教学目标,使学生达到课程标 准的基本要求。一要研究课标、研究学生、研究教 学,优化设计,备好每一节课;二要立足课堂,讲 清重点、难点、知识体系,通过“ 自主、合作、探究” 等形式,上好每一节课;三要及时评价,了解学 情,及时调整,提高效率。要落实好以上三点,就 必须“ 教学评一体化”推进教学,为了探索“教学 评一体化”有效教学,以“光的折射”为题,根据教 学实践, 结合平时的观课、议课和教学经验,对 “ 教学评一体化”有效教学有一定的感悟。

一、树立“教学评一体化”的教育理念

教是服务,是教师为学生的学而服务,通过 教与学的相互配合,让学生达到课程标准的要 求。学是过程,是在教师的引导、服务下,通过教 师的精讲点拨,学生的自学、合作、探究等多样化 的学习形式,使其达到课程标准的要求。评是检 验与反馈,检验学生是否达到课程标准要求,同 时也为教师的下一步教学提供参考和依据。“教 学评一体化” 既是一种教育理念也是一种教学 方法,要提高教育教学质量,就要研究学生的学、 研究教师的教、研究教学评价,实现“教学评一体 化”。 紧紧围绕课程标准、学生实际、教学内容精

心设计,让学生“在教师的引导下,围绕着挑战性 的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发 展的有意义的深度学习”。在“教学评一体化”的 引领下,让教学走“ 新”,更走“ 心”,使学生成为 德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接 班人。

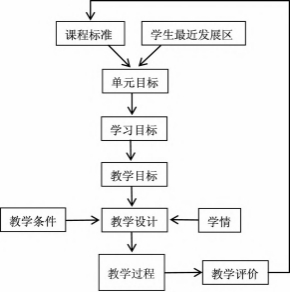

二、做到“教学评一体化”目标设计

现代教学倡导大单元教学,基于大单元设计 下的课时目标设计更需要教学目标、学习目标、 评价目标保持一致。崔允漷、夏雪梅在《“教学评 一致性”:意义与含义》一文指出:“课程思维本来 就需要一致性地思考在目标统领下的教学、学 习、评价的问题”。 教师要以课程标准为导向,结 合学生实际,依据学生最近发展区,确定学习目 标,根据学习目标确定教学目标和评价目标(如 图 1 所示),这符合教学实际,学生易接受,易获 得发展。《义务教育物理课程标准(2011 年版)》 对“光的折射”的教学要求是“通过实验,探究并 理解光的折射现象及其特点”。根据课标要求及 学情,将“ 光的折射 ”的学习目标确定为: 1.知 识与技能:通过实验,探究并理解光的折射现象 及其特点。2.过程与方法:通过实验,培养操作 与合作能力,提高观察、分析、归纳能力。利用光 的折射现象,解释生活中的一些简单光现象 。 3.情感与态度:通过日常光的折射现象的探究与

课例案例

分析,养成善动手、善研究、善总结的物理学习习 惯;养成热爱科学,实事求是、尊重自然规律的科 学态度。

图 1

依据学习目标将本书教学目标确定为: 1.知识与技能:

(1)通过实验,让学生理解光的折射现象,借 助学生已有的反射光线、反射角等基本概念,让 学生建立折射光线和折射角;

(2)利用探究光反射定律的方法和问题链,引 导学生通过实验,探究并理解光的折射特点;

(3)通过实验验证折射现象中光路可逆;利用 光的折射现象解释生活中的一些简单现象。

2.过程与方法:让学生通过实验,探究光的 折射现象,提高学生的操作、合作、观察、分析、归 纳、运用能力;通过光的反射现象和折射现象的 类比学习,培养学生的学习方法与技巧。

3.情感与态度:通过认知上的冲突、光的折 射现象的探究与分析,让学生养成善动手、善思 考、善研究、善总结的物理学习习惯;养成热爱科 学,实事求是、尊重自然规律的科学态度。

依据学习目标将本节教学目标确定为:会用 光的折射特点,解释生活中的一些光现象并画出 简单的光路图。感受生活和物理的密切联系,养 成实事求是的科学态度。

“ 教学评一体化”目标设计是在课程标准的统

领下,基于大单元教学的学习目标、教学目标、评 价目标的一致性设计,是根据学生特点和最近发 展区确定学习目标,依据学习目标确定教学目标 和评价目标的以学为中心设计,是以目标为导 向,将教学目标、学习目标、评价目标融为一体开 展教学活动的过程性设计。是培养学生的“物理 观念、科学思维、实验探究和科学态度,奠定适应 终身发展和社会发展的必备品质和关键能力”, 落实物理核心素养的方向标设计。

三、落实“教学评一体化”课堂教学

课堂是落实“教学评一体化”、提高教学质量 的主阵地。在教学设计中要以目标为导向,借助 学生生活经验、已有知识、课堂实验等营造情景, 激发兴趣。以情景引发问题,以问题引导探究,以 探究得出结论,以结论解释现象,以现象解释巩 固新知。抓住课堂生成,引导学生全心参与、体验 成功、获得发展,实现“ 教学评一体化”,落实“ 以 学为主”,让学生思维在知识的学习过程中得到 训练,能力得到提升。在教学“光的折射”一课时, 设计了五个活动,具体如下:

活动一:叉空气中的小球。

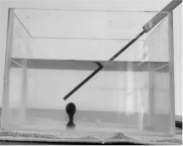

让学生通过细管观察水槽中的小球(小球固 定在没有装水的水槽中),然后利用一根细长棒 去叉水槽中的小球。通过实验得出:“看到,也能 叉到。”如图 2、图 3 所示。

图 2

图 3

课例案例

课例案例

活动二:叉水中的小球。

让学生通过细管观察水槽中的小球(小球固 定在装有水的水槽中),然后利用一根细长棒去 叉水槽中的小球。通过实验得出“看到,不能叉 到”。 如图 4、图 5、图 6 所示。

让学生通过细管观察水槽中的小球(小球固 定在装有水的水槽中),然后利用一根细长棒去 叉水槽中的小球。通过实验得出“看到,不能叉 到”。 如图 4、图 5、图 6 所示。

图 6

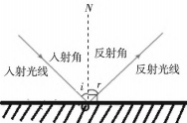

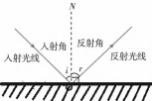

中。接着教师把光线斜射入装有适量水(滴入少量 的花生牛奶)的长方形容器中,学生惊讶地发现 光线发生了偏折(如图 7 所示)。此时教师直接告 诉学生,这就是光的折射现象,从而建立光的折 射概念。借助学生在光的反射现象中已有的“反 射光线、反射角”等基本概念,引导学生认识折射 现象中的“折射光线、折射角”等基本概念,归纳 总结如表一所示。

中。接着教师把光线斜射入装有适量水(滴入少量 的花生牛奶)的长方形容器中,学生惊讶地发现 光线发生了偏折(如图 7 所示)。此时教师直接告 诉学生,这就是光的折射现象,从而建立光的折 射概念。借助学生在光的反射现象中已有的“反 射光线、反射角”等基本概念,引导学生认识折射 现象中的“折射光线、折射角”等基本概念,归纳 总结如表一所示。

图 5

通过活动一、活动二,基于“无水叉球、有水 叉球”的情境创设,引发认知冲突,激发探究欲 望,将学生的学习由浅层学习带入深度的学习

图 7

表一:

|

反射 |

折射 |

定义 |

当光射到物体表面时,被物体表面反射回去的现象。 |

光由一种介质斜射入另一种介质时传播方 向改变的现象。 |

定律 / 特点 |

三线共面、法线居中、两角相等、光路不可逆。 |

|

光路图 |

|

|

事例 |

平面镜成像、倒影、看见黑板上的字、水中倒影、潜 望镜等。 |

|

活动三:探究光的折射特点。

根据“探究光的反射规律”方法和得出的结 论,在探究“光的折射特点”时,教师提出以下问

根据“探究光的反射规律”方法和得出的结 论,在探究“光的折射特点”时,教师提出以下问

题,让学生在探究过程中进行思考:

问题 1 :当光从空气中斜射入水中时,折射 光线、入射光线、法线是否在同一个平面内?

课例案例

问题 2:当光从空气中斜射入水中时,折射 光线、入射光线、法线三者关系怎样?

问题 3:当光从空气斜射入水中时,折射角 和入射角有什么关系?

问题 4:当光从空气中垂直射向水中,传播 方向是否改变?

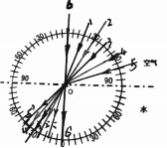

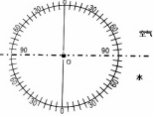

引导学生通过分组探究光的折射特点并把 实验现象记录在图 6 中,其实验结果如图 7 所示。

图 6

图 7

表二:

活动四:验证在光的折射现象中光路是否 可逆。

利用在反射现象中光路可逆的验证方法,让 学生利用两支不同颜色的激光笔,把一支从另一 支的折射光线方向入射,学生很容易观察到两支 激光笔的光路重合。经过多次改变入射光线,进 行验证,总结得出:在折射现象中光路是可逆的。

汇集各组得出的数据,总结得出结论(如 表二)。

活动五:当堂巩固与作业。

(一)当堂巩固

1.为什么“ 无水叉球时,‘ 看到,叉到 ’;有水 叉球时,‘ 看到,叉不到’?应该如何叉,才能叉到?”

(设计意图:呼应课堂引入,解决认知冲突, 激发兴趣。让学有余力的学生对“虚像”有一个初 步感知。)

|

反射 |

折射 |

定义 |

当光射到物体表面时,被物体表面反射回去的现象。 |

光由一种介质斜射入另一种介质时传播方 向改变的现象。 |

定律 / 特点 |

三线共面、法线居中、两角相等、光路可逆。 |

三线共面、法线居中、空气角大、光路可逆 (介质为空气、水、玻璃) |

光路图 |

|

|

事例 |

平面镜成像、倒影、看见黑板上的字、水中倒影、潜 望镜等。 |

筷子“折断、池水变浅”、海市蜃楼。 |

2.在水中游泳的人看岸上的物体是变高还 是变矮了?

(设计意图:巩固第一个问题,再次认识到光 路是可逆的。)

3.利用光现象解释筷子“ 折断”、池水变浅、 海市蜃楼、水中的倒影的成因。

(设计意图:让学生领略生活现象中所蕴含 的物理原理,感受生活和物理的密切相连。)

(二)课后作业

“ 动手动脑学物理”第 2、4 题。

“ 动手动脑学物理”第 2、4 题。

“ 教学评一体化”课堂教学是落实课程标准 的过程,是“基于情景、问题导向、高度参与、深度 思维”的过程,是教、学、评紧密结合的过程。教学 中教师结合目标设计和课堂生成,以“有水叉球、 无水叉球”设置情景,以“看到叉到,看到叉不到” 引发学生认知冲突,以学生已有的“探究光的反 射”基本知识和探究方法,利用知识同化、方法迁 移等学习方式探究光的折射得出结论,通过当堂 练习既巩固了所学知识,又使所学知识得到升华, 还让学有余力的学生对“虚像、光疏介质、光密介

88  中教研究 2022.3-4

中教研究 2022.3-4

(c)1994-2022 china Academic Journal Electronic publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

质”有了初步感知,同时反馈出存在的问题,为教 师的下一步教学指明方向。这样把光的折射的学 习建构在学生已有的光的反射知识和经验的基 础上,学生学得深刻、成体系、记得牢,会应用、善 创新,概念分得清,对象弄得明,思维有逻辑,步 骤有条理,结论有证据。 由此把学生的学习由浅 层学习带入深度学习,由低阶思维引向高阶思 维,由单一知识引向大单元学习中。在教师的引 导下,使“ 自主、合作、探究”变为常态化的学习形 式,实现了由知识获取向能力提升转移,落实物 理核心素养。

“ 教学评一体化”是在课程标准的引领下,基

课例案例

课例案例

于“大单元”的教学;是在教师的引导下,关注学 习过程、学习结果、以学为中心的过程;是将学生 带入深度思考、高度参与、积极探究、应用实践的 “ 深度学习”的过程;是落实课堂上“学生的学、教 师的教、教学评价”融为一体的教学过程。通过 “ 教学评一体化”可以有效落实课程标准要求和 “ 大单元”教学思想,实现以学为中心的教学,提 高学生观察能力、思考能力、探究能力、协作能 力,把知识学习内化为能力的提升,让学生“ 乐 学、趣学”,培养学生终身发展的必备品质和关键 能力, 落实“立德树人”的根本任务。

创新的语用课型 创新的语用课型

|

所谓课型的创新设计,指的是 创造专门的“课”来落实某个方面的 有力度有深度的课中训练。比如“语 言学用课型”,就是一种全新的阅读 教学课程。这种课型淡化了烦琐的 分析、讲析,集中力量突出语言的积 累与学用。如《大雁归来》的“语言学 用课”的教学创意: 入课之后,介绍作者、文体等背 景知识。接下来安排三个语言学用 训练活动。 |

雁/宣告新的季节来临的大雁/直线飞行 200 英 里的大雁/以家庭为主要组成单位的大雁 / 每年 一度进行迁徙的大雁 / 每年三月都要吹起联合 的号角的大雁…… 教师小结,学生在课文中进行批注。 活动三 描述训练 趣味话题:一次描述又一次描述。 请同学们根据话题,结合课文内容,自选 角度,以“春雁生活剪影”为题,做一次描述。 学生研读课文,寻找材料,动笔写作,课中 交流。如: 1.三月的大雁回来了。它们顺着弯曲的河 流拐来拐去,穿过现在已经没有猎枪的狩猎点 和小洲,向每个沙滩低语着,如同向久别的朋 友低语一样。它们低低地在沼泽和草地上空曲 折地穿行着,向每个刚刚融化的水洼和池塘 问好。 2.我们的大雁又回来了。在沼泽上空做了 几次试探性的盘旋之后,它们白色的尾部朝着 远方的山丘,慢慢扇动着黑色的翅膀,静静地 向池塘滑翔下来。一触到水,我们刚到的客人 就会叫起来,似乎它们溅起的水花能抖掉那脆 弱的香蒲身上的冬天。 3. 当大雁冲破了三月暖流的雾霭时,春天 就来到了。第一群大雁一旦来到这里,它们便 向每一群迁徙的雁群喧嚷着发出邀请。不消几 天,沼泽地里到处都可以看到经们的倩影。 摘自《中学语文数学参考·初中》/ 余映潮 / 文 |

活动一 字词训练 趣味话题:一组字词又一组字词。 请同学们从任意角度对字词的组合进行 发现,如下面就是一组: 燕子 大雁 主红雀 花鼠 乌鸦 棉尾 兔 田鼠 环颈雉 沙锥鸟 猫头鹰 半蹼鹬 红翅黑鹂 黑脸田鸡 学生自读课文,主动发现,并介绍给大家。 教师从难读的字、表示大雁“ 说话”的词 语、文中短语等不同的角度,给学生展现一组 又一组的字词,进行字词积累教学。 活动二 概说训练 趣味话题:一个句子又一个句子。 教师出示要求:请同学们试用一个短语说 说作者笔下的大雁: 的大雁。 的大雁。 学生观察课文内容,进行说明: 三月的大雁/从南方归来的大雁/春天的大 |

中教研究 2022.3-4  89

89

(c)1994-2022 china Academic Journal Electronic publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net